Análisis de Cuba Próxima sobre las fuerzas policiales en un régimen democrático, coordinado por Raudiel Peña Barrios. Participan Juan Ricardo Gómez Hecht, profesor del Colegio de Altos Estudios Estratégicos, máxima Escuela de Postgrado de las Fuerzas Armadas de El Salvador, Javier Barcelona Llop, catedrático de Derecho Administrativo, de Universidad de Cantabria, España y Silvina Ribotta, profesora titular de Filosofía del Derecho, Filosofía Política y Derechos Humanos.

1-¿Cuáles son los principios fundamentales que deben regir la actuación de las fuerzas de seguridad pública en un régimen democrático para garantizar el respeto a los derechos humanos?

Juan Ricardo Gómez Hecht: Una institución policial dentro de un marco democrático, debería reflejar las siguientes características: a) ser respetuosa de los derechos humanos, b) estar subordinada al Estado de derecho, c) estar bajo el control y supervisión civil d) rendir cuentas y ser responsable de sus actos, e) estar en contacto y al servicio de la ciudadanía y; f) tener regímenes disciplinarios fortalecidos, adecuados y justos.

De acorde al texto citado los principios que deben regir las fuerzas de seguridad pública son:

a- Respeto a los derechos humanos

b- Subordinación al Estado de derecho

c- Control y supervisión civil

d- Rendición de cuentas y responsabilidad

e- Orientación al servicio ciudadano

f- Disciplina interna justa y efectiva

También otra observación importante: en un marco democrático no debe hablarse de “fuerzas” de seguridad pública sino de “servicios” de seguridad pública. Estos principios reflejan un enfoque en la legitimidad, transparencia y responsabilidad de los servicios policiales, así como su papel como servidores públicos en una sociedad democrática.

Javier Barcelona Llop: Parto de la base de que un régimen democrático no es solamente aquel en el que los ciudadanos eligen a sus representantes mediante sufragio universal, libre, periódico y directo sino aquel en el que, además de lo anterior, el ordenamiento jurídico se fundamenta en los valores de libertad, igualdad y dignidad de la persona. Valores que no son abstracciones sino que han de informar la regulación jurídica de la actuación de todos los brazos del poder público y, muy particularmente, la de las fuerzas de seguridad, ramo de la acción pública en el que el respeto y protección de aquellos constituyen, en un régimen democrático, una exigencia existencial.

Compete al legislador determinar, en atención a dichos valores, cuándo la policía está legitimada para intervenir (en qué casos procede la detención de una persona, cuándo se puede penetrar en un domicilio sin autorización judicial ni consentimiento del interesado, cuándo cabe emplear la fuerza para disolver una manifestación, en qué circunstancias puede la policía requerir a alguien para que se identifique, etc.). En un ordenamiento jurídico presidido por una constitución normativa axiológicamente organizada sobre los valores de libertad, igualdad y dignidad de la persona, el margen de maniobra del legislador al respecto viene limitado por ellos y corresponde a la jurisdicción constitucional verificar que no lo sobrepasa.

Con ser imprescindible lo anterior, no es suficiente pues, al aplicar las leyes reguladoras de su actividad y habilitantes de sus poderes, las fuerzas de seguridad deben observar escrupulosamente los valores mencionados. Esto es, no se trata sólo de que el legislador ordene jurídicamente la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad orientada por el respeto a la libertad, la igualdad y la dignidad de la persona, sino que también, y en igual grado de importancia, la policía debe guiarse por dichos valores en cada una de sus intervenciones; a estos efectos, considero indispensable que la formación que reciben los agentes no se limite a aspectos de técnica policial y se extienda a la profundización en, y la interiorización de, los valores mencionados y, por extensión, de la doctrina de los derechos fundamentales y de la posición preferente que los mismos ocupan en un régimen democrático.

Relacionado con lo anterior se encuentra el punto relativo a la definición constitucional y legal de las misiones policiales. Sin duda, las fuerzas de policía tienen como funciones principales las de asegurar el cumplimiento de la legalidad y garantizar la seguridad pública, pero en un régimen democrático les corresponde asimismo proteger y asegurar el libre ejercicio de los derechos fundamentales, lo que debería venir expresado al más alto nivel normativo, con todo lo que ello conlleva desde el punto de vista de su exigibilidad.

Silvina Ribotta: Los Estados democráticos deben respetar los principios democráticos expresados en sus leyes nacionales y en los Pactos y Tratados de Derecho Internacional que hayan ratificado, y aquellos que son de cumpliento erga omnes, como la Convención contra la Tortura. No hay nada más antisistema y más inconstitucional que practicar, tolerar, justificar, no investigar adecuada y exhaustivamente, o no condenar de manera tajante todo y cualquier maltrato, trato inhumano, degradante o tortura. La lucha contra el terrorismo, nacional o internacional, las estrategias de seguridad nacional, los efectos de la pobreza y la exclusión social de gran parte de las personas detenidas por el proceso de criminalización de la pobreza y la criminalización de la inmigración, los deterioros del Estado Social moderno y todas las consecuencias de las políticas económicas neoliberales que implican restricciones de derechos y de garantías por recortes presupuestarios no pueden jamás justificar ni legitimar prácticas de malos tratos o tortura. No hay excusas para estas prácticas ni están justificadas o permitidas bajo ninguna circunstancia excepcional, como lo establece la propia Convención contra la Tortura y el carácter erga omnes de la regulación.

Resulta imprescindible y urgente, entonces, porque son a la vez posibles y oportunos, realizar algunos apuntes para el futuro inmediato, acciones que puedan fortalecer las estrategias de condena a la tortura, retomando en gran medida las recomendaciones y comentarios que realizan los Informes de Organismos Internacionales y ONG, las sentencias internacionales y nacionales y la doctrina.

2- ¿Qué mecanismos de supervisión y control existen, o deberían existir, para prevenir abusos de poder y garantizar la rendición de cuentas en las fuerzas de seguridad pública?

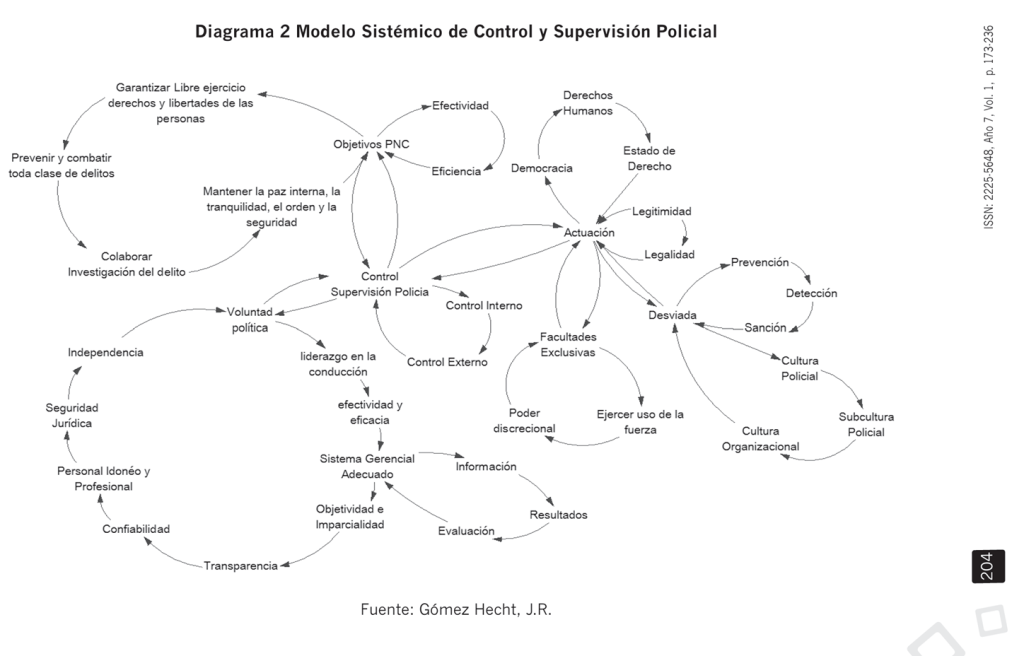

Juan Ricardo Gómez Hecht: Los factores que inciden en el control y supervisión policial, tanto interno como externo, son:

a- La voluntad política

b- El liderazgo en su conducción

c- Su eficacia y efectividad su objetividad e imparcialidad

d- La transparencia

e- La confiabilidad

f- Disposición del personal idóneo y profesional

g- La seguridad jurídica

h- Su independencia.

Fuente: Gómez Hecht, 2017, p. 203.

Javier Barcelona Llop: Dado que mi oficio es el Derecho, siento una natural inclinación por los mecanismos jurídicos de control y supervisión de la acción policial.

Por lo pronto, debe establecerse un adecuado régimen disciplinario, jurídicamente vinculante (y no un mero código ético o deontológico de la acción policial). Más adelante haré unas breves consideraciones al respecto.

Naturalmente, ha de existir una tipificación penal de las conductas más graves, acreedoras de una sanción penal privativa de libertad o de otra naturaleza, correspondiendo su imposición en exclusiva a los órganos jurisdiccionales predeterminados por la ley e integrados por jueces y magistrados independientes y sometidos únicamente al imperio de la ley. Es de recordar que las agresiones a los derechos fundamentales más básicos requieren una respuesta penal, no meramente disciplinaria.

De igual modo, han de preverse consecuencias económicas dirigidas a resarcir a las víctimas de los abusos policiales constatados. Las indemnizaciones pueden establecerse en un proceso penal o no, pues no necesariamente han de proceder sólo si se ha cometido una infracción tipificada penalmente. En cualquier caso, lo más operativo es que el deber de indemnizar recaiga sobre la Administración pública de la que depende el policía (el estado central o el federal, la región o el estado federado, la corporación local…) pues de este modo la víctima cuenta con superiores garantías de ser resarcida, sin perjuicio de que se contemple la posibilidad de que, tras haber abonado la indemnización, la Administración de que se trate repercuta total o parcialmente sobre el patrimonio del agente el montante indemnizatorio en casos particularmente serios.

En otro orden de consideraciones, es preciso recordar que una copiosa jurisprudencia internacional (cuando menos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) tiene declarado que es deber ineludible de los poderes públicos investigar eficaz y diligentemente toda denuncia formulada contra las fuerzas de policía. Ello concierne tanto a las propias autoridades gubernativas como a los órganos del poder judicial.

Por lo demás, y fuera ya del ámbito propiamente jurídico, considero importante el control ejercido por la opinión pública, generalmente a través de los medios de comunicación social; y, desde luego, el control político cuya sede natural son las asambleas o parlamentos elegidos democráticamente y que son lugar de rendición de cuentas de las autoridades y órganos del poder ejecutivo bajo cuya dependencia se encuentra la policía y que por tal razón tienen el deber de responder políticamente en caso necesario.

Silvina Ribotta: El mayor abuso de poder y una de las mayores amenazas a la legitimidad democrática de la policía y de las fuerzas de seguridad de los Estados democráticos es constatar que existen casos de tortura. Y que, frente a ellos, el Estado y las fuerzas de gobierno no actúan de manera inmediata para investigar los hechos, detener a las personas culpables, resarcir a las víctimas, asegurarse de implementar medidas para que estos hechos no vuelvan a ocurrir, educar a la sociedad y a las propias fuerzas de seguridad para que comprendan que la tortura y los malos tratos son la amenaza más brutal a la democracia y al Estado de Derecho moderno.

La tortura está claramente y sin matices, prohibida. Con la universal aceptación de su absoluta prohibición como rasgo característico de las naciones civilizadas e incorporada como rasgo distintivo de nuestro derecho internacional contemporáneo, como resalta Mariño Menéndez[1]. Incluso las críticas sobre la ineficacia de esta prohibición a la luz de la realidad mundial, especialmente en algunos contextos, no operan en detrimento de la aceptación general de la fuerza legal y de la comprensión de que la comunidad internacional prohíbe la tortura tanto física como psicológica de manera absoluta y no derogable, forma parte del ius cogens internacional como normas perentorias que protegen los valores más fundamentales y valiosos. Forma parte de uno de los pocos principios generales erga omnes, inderogables y universalmente exigibles de derecho internacional positivo y, también, del derecho internacional consuetudinario, por lo que resulta vinculante para todos los Estados, incluso para aquellos que no han ratificado los instrumentos internacionales que la prohíben, la práctica de la tortura constituye un crimen contra la humanidad.

Desde el artículo 2.2 de la Convención contra la Tortura que explicita que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, como guerras o amenazas de guerra, inestabilidad política o cualquier otra emergencia pública, y la reiteración de este contenido en la normativa internacional, queda indudable la consideración de que l prohibición de la tortura y los malos tratos forma parte del núcleo duro que no puede ser limitado ni restringido[2]. Esta no derogabilidad ha sido insistida también por los diversos órganos de control de los tratados de derechos humanos y por la jurisprudencia de los distintos tribunales de derechos humanos y de los tribunales penales internacionales, donde este carácter absoluto de la prohibición de la tortura no permite la posibilidad de valorar justificaciones de responsabilidad, amnistías o inmunidades[3]. Ni, como recuerda el artículo 2.3 de la Convención contra la Tortura, invocarse obediencia debida o algún tipo de orden de funcionario superior o de autoridad pública. De esta manera, el conjunto de normas de derecho internacional que prohíbe la tortura y los malos tratos conforma un grupo de normas imperativas que protegen los derechos humanos como un mínimo standard absolutamente inderogable y universal que incluye el derecho absoluto a estar libre de tortura y malos tratos[4].

Pese a esta prohibición tan rotunda, en algunos países persisten prácticas toleradas o que no son investigadas o condenadas de manera rotunda. Frente a esta norma imperativa general protegiendo el derecho humano a estar libre de tortura y malos tratos, la eficacia universal de esta prohibición se cuestiona y estigmatiza como utópica. Persiste, y con más dureza en los últimos tiempos, la pretensión de justificar o validar algunas situaciones que podrían merecer la ruptura de tal absoluta prohibición, permitiendo torturar o aplicar malos tratos en determinadas situaciones. Esta persistente tensión entre las normas, que prohíben absolutamente la tortura y los malos tratos, y actuales situaciones de uso de prácticas de tortura, incluso de justificación por autoridades públicas, es más acuciante y grave en este tema que quizá en ningún otro. Ideologías de construcción de enemigos deshumanizados, alimentadas por xenofobias, racismos, islamofobias, supremacías étnicas, identitarias o religiosas, homofobias, odios y miedos a pérdidas de poderes, entre ignorancias varias.

Sin lugar a dudas, la tortura está clara y duramente condenada por el Derecho Internacional y por el Derecho Internacional Humanitario. Hay una enorme cantidad de instrumentos universales y regionales que prohíben la tortura, los malos tratos, los tratos inhumanos y degradantes y que establecen obligaciones a los Estados. Y, la vez, organizan mecanismos concretos para la protección y garantía de los derechos implicados y de las obligaciones que les corresponden a los Estados. Instrumentos y mecanismos universales y regionales que se han ido configurando y mejorando progresivamente, con distintos enfoques, modalidades y posibilidades de acción. Claramente, el que la tortura se siga practicando en el mundo no es, rotundamente, ni por falta de normas ni de condenas.

La condena de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes en el orden internacional es dura, clara y contundente. Si nos ceñimos sólo a cuando la normativa se refiere de manera concreta y directa a la prohibición de la tortura, podemos comenzar por mencionar el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 7 y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 37 y 39 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el artículo 15 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el artículo 10 de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Y, tanto el Pacto como las Convenciones prevén órganos de control y supervisión, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos de las Personas con discapacidad, respectivamente.

En el Derecho Internacional Humanitario se impuso la prohibición desde poco después de la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Corte Penal Internacional también recoge a la tortura dentro de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de guerra que tiene competencia para enjuiciar. Concretamente, en el artículo 7 del Estatuto de Roma, instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que fue adoptado en Roma en 1998 y entró en vigor en 2002, incluye a la tortura y a otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Pero, sin duda, las normativas internacionales clave y específicas sobre la prohibición de la tortura son la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes y el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura.

[1] MARIÑO MENÉDEZ, F., “En torno a la prohibición internacional de la tortura” en González Campos J.D., Pacis Artes. Obra homenaje al profesor Julio D. González Campos, Tomo 1. Derecho Internacional Público y Derechon Comunitario y de la UE, UAM/Eurolex, Madrid, 2005, pág 115 y siguientes.

[2] CARRILLO SALCEDO, J. A., Soberanía de los Estados y derechos humanos en Derecho Internacional contemporáneo, Tecnos, Madrid, 2a. edición, 2001, p. 152; MARIÑO MENÉNDEZ, F., “La Convención contra la Tortura”, en GÓMEZ ISA, F. (dir.) y PUREZA, J M.(coord.), La protección internacional de los derechos humanos en los albores del siglo XXI, Universidad de Deusto, Bilbao, 2003.

[3] PINO GAMERO, E., “El sistema de prevención de la tortura del Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura”, Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, Nº 18, Julio 2013, pp. 3-39 y PINO GAMERO, E., La lucha contra la tortura en el orden internacional. Excusas contemporáneas para justificar la tortura en el mundo occidental, Centro de Estudios Constitucionales-Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ciudad de México, 2017, pág. 57 y 58.

[4] LÓPEZ GUERRA, L., “La evolución de los sistemas de protección internacional de los derechos humanos”, Parlamento y Constitución. Anuario, Nº 18, 2017, págs. 81-101.

3- ¿Cómo puede el marco jurídico equilibrar la necesidad de seguridad pública con la protección de derechos fundamentales, como el derecho a la privacidad y la libertad de expresión?

Juan Ricardo Gómez Hecht: En primer lugar debe …desterrarse la idea de que la aplicación de la ley, el orden y la tranquilidad pública son contradictorios con los valores democráticos. La clave es disponer de los mecanismos de control y supervisión que garanticen el balance exacto en el cual la Policía pueda hacer efectivamente su trabajo a la vez que se preserva el respeto por las libertades democráticas. (Fuente: Gómez Hecht, 2017, p.199.)

El marco jurídico debe regular la forma en que la policía cumple con sus objetivos los cuales pueden sintetizarse en: garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas, la prevención y combate de los delitos, la colaboración en la investigación del delito y el mantenimiento de la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad. Estos objetivos deben lograrse con efectividad y eficiencia, debidamente regulado por el marco jurídicos (Fuente: Gómez Hecht, 2017, p. 203.

Adicionalmente, debe garantizar que el talento humano policial sea responsable de sus actos.

Javier Barcelona Llop: En un régimen democrático, el equilibrio entre las necesidades de la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales está claro en la teoría. Se traduce en el principio de proporcionalidad.

Puesto que corresponde al legislador democrático establecer en qué supuestos y con qué condiciones interviene la policía, dicho principio reclama que la ley habilitante supere el famoso test de proporcionalidad: la afección al derecho fundamental debe ser adecuada, necesaria y proporcionada en sentido estricto. En este caso, el equilibrio entre las necesidades de la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales (es decir, el ejercicio de los derechos fundamentales) debe ser analizado por la jurisdicción constitucional, cuyo juicio, por definición, es abstracto.

Como complemento de lo anterior, hay que afirmar que una regulación legal de la acción policial respetuosa con el principio de proporcionalidad debe poseer la necesaria calidad, entendida la palabra en el sentido que le confiere el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cuando habla de la calidad de la ley: las normas deben ser claras, precisas, accesibles y previsibles en su aplicación. Puesto que, dice el Tribunal, el ordenamiento nacional debe ofrecer al individuo protección frente a la arbitrariedad, la ley debe pronunciarse de tal modo que los ciudadanos puedan conocer en qué circunstancias y con qué requisitos las autoridades pueden interferir válidamente en el ejercicio de sus derechos y libertades, así como delimitar con la suficiente claridad el alcance y modalidades de los poderes que habilita.

Es evidente que un marco legal respetuoso con el principio de proporcionalidad y que posea la calidad requerida no evita la comisión de abusos policiales, pero sin duda facilita el control jurídico de la acción policial.

Supuesto que la previsión legal de la injerencia policial en el ejercicio de los derechos fundamentales supera el test de proporcionalidad y su calidad es suficiente, la cuestión se desplaza al escrutinio de cómo se ha aplicado la norma a un supuesto de hecho determinado. Con esto quiero decir que una cosa son las leyes y el enjuiciamiento constitucional que se haga de las mismas y otra su aplicación tópica. Lo que en abstracto puede ser proporcionado y correcto puede no serlo en concreto. Al ordenamiento jurídico no le cabe sino establecer criterios claros acerca de lo que la policía puede o no puede hacer con base en el principio de proporcionalidad antes mencionado, pero luego es preciso analizar cada supuesto y tener en cuenta todas las circunstancias presentes en él.

Pensemos, por ejemplo, en el derecho a la inviolabilidad del domicilio, tan ligado a la esfera de la intimidad personal. El legislador (o incluso la propia constitución) debe señalar en qué casos puede la policía entrar en un domicilio sin necesidad de autorización judicial ni consentimiento del interesado; por ejemplo, cuando hay delito flagrante. Creo que una regulación tal observa el principio de proporcionalidad, pero puede suceder que una entrada policial no sea correcta, y esto bien porque la fuerza actuante hace una interpretación no razonable del concepto de flagrancia delictiva, bien porque hace una interpretación razonable pero basada en un error en la percepción de los acontecimientos. En ambos casos, la entrada domiciliaria no es conforme a derecho pero es claro que el tratamiento jurídico de la misma debe ser diferente.

Silvina Ribotta: Aunque hay un delicado equilibrio entre seguridad pública y derechos fundamentales, claramente en un Estado de Derecho democrático los derechos fundamentales deben estar reconocidos y ser eficaces frente a cualquier demanda de seguridad. No hay seguridad, para las y los ciudadanos, si no se respectan los derechos humanos. Los derechos humanos son el compromiso primero y central de la democracia y, desde ellos, se estructura y defiende la seguridad pública.

4- ¿Cuáles son las mejores prácticas internacionales en cuanto a la formación y capacitación de la policía en temas de derechos humanos y uso proporcional de la fuerza?

Juan Ricardo Gómez Hecht: La calidad de un policía está determinada por su proceso de socialización como tal. Este proceso comprende: la selección del personal que ingresa a la academia de Policía, la formación formal que recibe dentro de esta y, finalmente, del desarrollo del policía dentro de su institución a lo largo de su carrera. (Fuente: Gómez Hecht, p. 200). Importante tener en cuenta que la formación ética del policía durante todo el proceso descrito es fundamental por varias razones.

En primer lugar, la actividad policial es por su propia naturaleza una práctica permanente de valores, dado que, en la misma, existe una amplia libertad de discreción, un contacto constante con delincuentes y una exposición permanente a la tentación de desviarse de la conducta debida. En segundo lugar, el policía está constantemente enfrentado a dilemas éticos que debe resolver. Frente a ellos, muchas veces no se tiene certeza sobre cuál es la decisión y acción correcta por tomar o se tiene dificultad en hacer lo que se considera correcto o se encuentra tentado a optar por la decisión y acción que sabe incorrecta.

Por tanto, la enseñanza, instrucción y aprehensión de la axiología policial es también esencial en la determinación de la calidad del policía.

Fuente: Gómez Hecht, 2017, p. 200-201.

Javier Barcelona Llop: ¿Cuáles son las prácticas internacionales relativas a la formación y capacitación de la policía en temas de derechos humanos y uso proporcional de la fuerza? Que yo conozca, no existen tales prácticas, sino textos internacionales atinentes a la materia que pertenecen al que damos en llamar soft law internacional. Pienso en el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1979), en los Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de las armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley (1990), en la Declaración sobre la policía, aprobada por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (1979) y en el Código europeo de ética de la policía (2001). A ellos habría que añadir, ya en otro orden, Normativa y práctica de los derechos humanos para la policía (Naciones Unidas, 2003).

Son textos relevantes que describen el ideal de lo que la policía debería ser y hacer y en este sentido constituyen guías del comportamiento policial en una sociedad democrática. Ahora bien, considero necesario que sus principios y orientaciones se incorporen a los ordenamientos nacionales en instrumentos normativos dotados de fuerza vinculante y susceptibles de ser impuestos por los órganos del poder judicial en caso necesario.

No es propiamente una práctica internacional, pero cabe igualmente recordar la doctrina emanada de los tribunales internacionales. En mi espacio geográfico es fundamental la labor que desde hace muchos años realiza el Tribunal Europeo de Derechos Humanos al hilo de los derechos fundamentales y libertades públicas que garantiza el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.

Silvina Ribotta: Respetando de manera clara y rigurosa la normativa internacional de derechos humanos. Previniendo, educando a la sociedad y a las fuerzas públicas, nunca encubriendo casos de malos tratos, e investigando siempre que haya sospechas.

Es preciso realizar reformas legislativas, acciones políticas y desarrollo de políticas públicas oportunas y necesarias para fortalecer las instituciones encargadas de prevenir la tortura.

5- ¿Qué garantías procesales deben ofrecerse a las personas detenidas por la policía para asegurar el respeto al debido proceso y evitar detenciones arbitrarias?

Juan Ricardo Gómez Hecht: Las principales garantías que deben garantizarse son aquellos derechos fundamentales consignados en el respectivo marco constitucional de cada país. Como mínimo debe incluir: las garantías procesales para personas detenidas por la policía son fundamentales para proteger sus derechos y asegurar un debido proceso. Aquí se presentan las principales garantías que deben ofrecerse:

– Derecho a ser informado de los motivos de la detención

– Derecho a guardar silencio

– Derecho a asistencia legal

– Derecho a comunicarse con familiares o terceros

– Derecho a un intérprete (en caso el detenido no hable el idioma del país en que ha sido detenido

– Derecho a un examen médico

– Presentación sin demora ante una autoridad judicial

– Derecho a impugnar la legalidad de la detención

– Presunción de inocencia

– Respeto a su integridad física y prohibición de la tortura y malos tratos

– Registro de la detención

– Separación de detenidos por categorías (ejem: diferenciar entre procesados y condenados, mujeres y hombres, adultos y menores, personas con necesidades especiales o perturbaciones psicológicas)

Javier Barcelona Llop: El punto de partida imprescindible se encuentra en la delimitación de los supuestos en que las fuerzas de seguridad pueden detener a una persona, como excepciones justificadas al derecho a la libertad personal. Dicha delimitación puede venir en una ley aprobada y elaborada por un parlamento democrático, pero el principio general (no caben privaciones policiales de libertad salvo en los casos y en la forma previstos en la ley) debe figurar en la constitución junto al expreso reconocimiento del derecho a la libertad personal.

Las garantías del detenido han de figurar igualmente en el texto constitucional; fundamentalmente, la duración máxima de la detención policial –con precisión de la puesta en libertad o a disposición del juez una vez vencido el plazo–, el derecho del detenido a conocer de forma inmediata y comprensible las razones de la detención y los derechos que le asisten, y el derecho a la asistencia letrada (bien asistencia letrada por un profesional elegido por el detenido o por uno asignado de oficio). La ley ha de pormenorizar los detalles de tales derechos, pero los mismos deben estar reconocidos a nivel constitucional y garantizados por la jurisdicción constitucional o, si no existe, por los jueces y tribunales ordinarios.

Es asimismo esencial que la constitución prevea la existencia de un procedimiento de habeas corpus que permita obtener la inmediata puesta en libertad de toda persona detenida ilegalmente, al margen de que su regulación corresponda a la legislación infraconstitucional. Aunque, técnicamente hablando, el de habeas corpus es un procedimiento, un remedio procesal, en términos materiales todo detenido debe tener derecho a promoverlo, por sí o por medio de su representante, en tanto que garantía singular y propia del derecho a la libertad personal.

En otro orden de consideraciones, corresponde a la legislación procesal penal establecer en qué medida las declaraciones y confesiones ante la policía tienen valor en el juicio posterior y cuál.

Un aspecto importante, aunque perteneciente quizá a un ámbito distinto al de la pregunta, es el de los cauces de reacción frente a los malos tratos eventualmente infligidos durante la detención policial. Es obvio que tales comportamientos deben ser objeto de sanción penal, y sobre este punto nada hay que añadir; pero es de tener en cuenta que, como ya se ha mencionado, según constante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes no sólo implica que las autoridades deben abstenerse de cometer actos semejantes sino que también deben cumplimentar la obligación positiva de proceder a una investigación exhaustiva y eficaz cada vez que alguien denuncia que ha sido víctima de los mismos.

Silvina Ribotta: Deben ofrecerse sin fisuras y con la máxima eficacia todas las garantías procesales democráticas del debido proceso. Es indispensable que las personas detenidas, incluso las personas en régimen de incomunicación, puedan realmente ejercer su derecho a la defensa y a la tutela efectiva, disponiendo de abogadx de su elección, pudiendo realizar llamadas a familiares o grupos de referencia, disfrutando del acceso a salud, atención médica, recursos sanitarios y medicinales adecuados, garantizando, en todo momento, el pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas que se encuentren detenidas o privadas de libertad, particularmente en relación con grupos en situación de vulnerabilidad. Adoptando, para ello, medidas para disminuir las situaciones de vulnerabilización de personas transgénero, de mujeres, niñxs y menores de edad, personas con discapacidad, personas pertenecientes a minorías étnicas, culturales o religiosas, personas con diversidad funcional, LGTBIQ+, migrantes, extranjerxs, solicitantes de asilo, entre otros.

6- ¿Cómo debería estructurarse un régimen disciplinario interno para las fuerzas de seguridad que sea eficaz, transparente y coherente con el Estado de derecho?

Juan Ricardo Gómez Hecht: Ver y estudiar el modelo sistémico que se comparte en el anexo A

Javier Barcelona Llop: Entiendo que la expresión régimen disciplinario hace referencia al Derecho administrativo sancionador. Aun cuando se discute acerca de la procedencia de atribuir a la Administración pública potestades punitivas, es indiscutible que muchos ordenamientos la reconocen y que incluso puede ser deseable que dispongan de ella para sancionar las infracciones cometidas por sus propios agentes, entre ellos los policiales.

En un Estado de derecho la potestad sancionadora de la Administración debe observar ciertos principios esenciales, de raigambre inequívocamente penal: legalidad, tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad, irretroactividad in peius, prohibición de la analogía… Son principios que, nótese, protegen al sujeto pasivo de la potestad sancionadora, siendo imprescindible contar con ellos pues, por legítimo que sea el ejercicio de dicha potestad, no puede actuarse al margen de las exigencias materiales del Estado de Derecho.

Supuesto lo anterior, y en síntesis muy apretada, el primer requisito de un régimen disciplinario policial es la adecuada tipificación legal de las infracciones, lo que requiere que el listado de ilícitos esté redactado de forma clara y precisa, sin atribuir a la Administración facultades interpretativas más allá de lo estrictamente indispensable. El segundo requisito se cifra en la adecuada tipificación legal de las consecuencias punitivas asignadas a la comisión de los tipos infractores, que debe ser respetuosa con el principio de proporcionalidad. El tercer requisito se refiere al procedimiento administrativo sancionador, en el que deben respetarse la presunción de inocencia y los derechos de la defensa del interesado. Y, en fin, el sancionado debe poder impugnar judicialmente la sanción administrativa impuesta por exigencias elementales del derecho a la tutela judicial efectiva.

Todo ello debe ser objeto de una cuidada regulación legal (recuérdese de nuevo la ya mencionada calidad de la ley), regulación que, además, debe ser aplicada escrupulosamente, pues en materia sancionadora las cuestiones procedimentales tienen, al igual que sucede en los procesos penales, una importancia muy elevada (repárese en que una sanción puede ser anulada por defectos únicamente formales).

Aunque en el derecho punitivo rige con carácter general la prohibición de la doble sanción (non bis in idem) y por ello queda excluido que un sujeto pueda ser sancionado penal y administrativamente por los mismos hechos si ambas sanciones tienen el mismo fundamento, en nuestro caso cabe la excepción. Si un policía es condenado por la comisión de un ilícito penal, no es descartable que el Estado (o la entidad territorial de la que depende) pueda sancionarlo administrativamente pues hablamos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley; y si un funcionario con tal cometido infringe la ley y es por ello castigado penalmente, el Estado (o de la entidad territorial de que se trate) debería poder imponerle una sanción administrativa con fundamento en que ha infringido el ordenamiento jurídico cuya defensa le compete.

Silvina Ribotta: El más fortalecedor apunte es, sin duda, el de fomentar medidas educativas, de sensibilización y deontológicas con el objetivo de eliminar la tortura, tratos degradantes o cualquier maltrato, dejando claro al personal que custodia a las personas detenidas que los maltratos físicos, el uso excesivo de la fuerza y la agresión verbal no son aceptables ni están justificados en ninguna circunstancia.

Deben adoptarse las medidas adecuadas para mejorar la capacidad del personal policial, de fuerzas de seguridad y de prisiones a la hora de manejar situaciones de alto riesgo con el fin de no tener que recurrir al uso de la fuerza innecesariamente, ofreciéndoles formación sobre maneras de evitar situaciones de crisis y apaciguar las tensiones, así como para la utilización de métodos seguros de control y contención.

Resulta imprescindible que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tengan completo convencimiento que tienen prohibido, en cualquier situación respecto a las personas detenidas y que tienen bajo su responsabilidad, maltratarles de ninguna manera, tanto física como psicológicamente.

Trabajar la concienciación de que la gestión de la violencia entre las personas detenidas o bajo custodia penitenciaria, judicial o policial es parte del deber de cuidado y que desatenderlo, y más aun de manera deliberada, implica, al menos, maltrato o trato degradante.

Extender medidas de educación en derechos humanos y de sensibilización social a toda la ciudadanía, con el fin de generar consenso democrático respecto a la prohibición de la tortura, rechazo unánime respecto a quienes la practican y conciencia ciudadana del deber de denuncia de todo hecho de maltrato, trato degradante o tortura.

A la vez, resulta imprescindible concienciar que los servicios sanitarios de los centros de detención, prisiones y comisarías en general pueden contribuir (o no) de manera significativa a la prevención de los malos tratos a los detenidxs mediante el registro sistemático de lesiones y, cuando proceda, a la comunicación de los hechos a las autoridades competentes. Las autoridades deben asegurarse de que todo el personal sanitario de los lugares de detención sea conscientes de su obligación de registrar e informar adecuada y exhaustivamente sobre las denuncias de malos tratos que reciban. Para ello, lxs profesionales sanitarixs (y los internxs y detenidxs) no deben estar expuestos a ninguna clase de presión indebida o represalia por parte del personal directivo.

Es indispensable que las personas detenidas bajo cualquier circunstancia puedan realmente ejercer su derecho a la defensa y a la tutela efectiva. Sin olvidar las medidas estructurales en todo centro de detención, como el tamaño de las celdas, luz natural y ventilación, acceso a sanitarios, actividades recreativas y educativas. Garantizando, obviamente, condiciones adecuadas de limpieza y mantenimiento general, acorde a las condiciones climatológicas y al óptimo desarrollo de la cotidianeidad de las personas detenidas.

Relacionado al uso de técnicas para detención y privación de la libertad, se recomienda encarecidamente eliminar la fijación mecánica, especialmente a objetos fijos. La sujeción sólo debe realizarse con el fin de evitar que la persona detenida se haga daño a sí mismo y/o a terceros, únicamente como último recurso y nunca como un castigo. La sujeción debe aplicarse durante el menor tiempo posible, nunca en posición prona, y siempre bajo supervisión permanente de un profesional de la salud y con registro específico. A la vez, se debe reducir el tiempo de permanencia en régimen de aislamiento disciplinario como castigo por infracciones disciplinarios, y eliminarlo para los menores de edad y personas con especial vulnerabilidad. Igualmente, disminuir los cacheos minuciosos frecuentes y que impliquen el desnudo sistemático o conlleven un grave riesgo de trato degradante, garantizando la revisión de los criterios de necesidad y proporcionalidad en los mismos, a fin de asegurar el respeto de la dignidad personal, entre otras medidas recomendadas por los Organismos internacionales e Informes al respecto.

Es necesario, sin duda, que los órganos de gobierno, órganos judiciales, autoridades policiales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los Estados democráticos tramiten de manera urgente y adecuada las denuncias presentadas por cualquier maltrato y realicen exhaustivamente las debidas investigaciones con todas las garantías, obligando la presencia habitual de los responsables en las áreas de detención y su contacto directo con las personas detenidas, la introducción de estrategias de supervisión, control y vigilancia continuada (como las cámaras de grabación) y la formación del personal penitenciario y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el que quede radicalmente claro a todos lxs agentes que cualquier forma de maltrato, incluido el comportamiento irrespetuoso hacia las personas detenidas resulta inaceptable y será sancionado debidamente. Los órganos de gobierno, judiciales y legislativos deben mantener una postura sin contemplaciones frente a la tortura como el mayor obstáculo de la democracia y a quienes la practican como enemigos del sistema democrático.

No tolerarlos, denunciarlos, apartarlos de los cargos de autoridad, juzgarlos con todas las garantías y legislar para prohibir los indultos en casos de sentencias por tortura o tratos degradantes.

7- ¿Qué rol desempeñan los órganos de control externo, como la judicatura o las organizaciones de la sociedad civil, en la vigilancia del comportamiento policial y la protección de los derechos humanos?

Juan Ricardo Gómez Hecht: Todo servicio policial debe estar sujeto tanto a una supervisión interna como a una supervisión externa, por tanto, los órganos de control externo desempeñan un papel crucial en la vigilancia del comportamiento policial y la protección de los derechos humanos. Su rol es fundamental para mantener un sistema de pesos y contrapesos que asegure la integridad y responsabilidad de las fuerzas policiales. Además, son esenciales en: proporcionar una supervisión independiente, establecer un régimen de transparencia y rendición de cuentas, prevenir y sancionar abusos de poder, promover reformas institucionales necesarias y, fortalecer la confianza pública en las instituciones policiales.

Entre estos destacan:

a) Poder Judicial: que

– Revisa la legalidad de las detenciones y operativos policiales

– Emite órdenes judiciales para procedimientos policiales que lo requieran

– Juzga casos de abuso policial o violaciones de derechos humanos

– Interpreta y aplica leyes relacionadas con la conducta policial

– Puede ordenar reformas institucionales en casos de problemas sistémicos

b) Ombudsman:

– Recibe e investiga quejas ciudadanas sobre conducta policial

– Realiza investigaciones independientes sobre problemas sistémicos

– Emite recomendaciones para mejorar prácticas policiales

– Aboga por reformas legales o institucionales cuando sea necesario

c) Comisiones de Derechos Humanos:

– Monitorean el cumplimiento de estándares de derechos humanos

– Investigan denuncias de violaciones de derechos humanos por la policía

– Publican informes sobre la situación de derechos humanos en relación con la actuación policial

– Proponen medidas para mejorar el respeto a los derechos humanos en la labor policial

d) Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC):

– Realizan investigaciones independientes sobre conducta policial

– Documentan casos de abuso policial y violaciones de derechos

– Ofrecen apoyo legal y asesoramiento a víctimas de abuso policial

– Presionan por reformas policiales y mayor transparencia

– Educan al público sobre sus derechos frente a la actuación policial

e) Medios de Comunicación:

– Investigan y reportan sobre casos de mala conducta policial

– Difunden información sobre derechos ciudadanos y actuación policial

– Facilitan el debate público sobre reformas policiales necesarias

f) Organismos Internacionales (ej. ONU, OEA):

– Establecen estándares internacionales para la actuación policial

– Realizan visitas de monitoreo y emiten informes sobre la situación del país

– Pueden recibir denuncias individuales en casos de violaciones graves

g) Órganos Legislativos:

– Aprueban leyes que regulan la conducta policial y establecen mecanismos de control

– Realizan audiencias e investigaciones sobre problemas en la actuación policial

– Supervisan el presupuesto y recursos asignados a las fuerzas policiales.

Javier Barcelona Llop: Ya he aludido en más de una ocasión al control judicial de la acción policial, que me parece un elemento absolutamente imprescindible, siquiera su buen funcionamiento requiere que el poder judicial esté integrado por jueces y magistrados independientes, inamovibles y sometidos únicamente al imperio de la ley. En un régimen democrático –y no considero necesario volver a precisar qué entiendo por tal–, la función del poder judicial en la vigilancia del comportamiento policial y en la protección de los derechos fundamentales frente a los abusos policiales es esencial; con frecuencia, es la garantía más eficaz con la que cuenta el ciudadano.

En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil (asociaciones, organizaciones no gubernamentales, etc.), su función es más modesta en términos jurídicos, pero también relevante. Pueden estar legitimadas, por ejemplo, para ejercer acciones penales, pueden dar publicidad a supuestos de abusos contrastados pero que no se persiguen diligentemente, pueden prestar apoyo a las víctimas, pueden realizar campañas de difusión de las buenas prácticas policiales…

ANEXO A:

Silvina Ribotta: Es esencial, que como sociedad asumamos el compromiso tajante y sin contemplaciones frente a la mayor lacra que tenemos como Estado Democrático. Que tomemos la labor de fiscalización ciudadana de defensa de las estructuras democráticas para no permitir, ni con la acción ni la omisión, ni con el apoyo político, ni con el voto, las acciones de quienes recurren a la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni de quienes las alientan, justifican, legitiman o indultan. Que entendamos, realmente y sin contemplaciones, que no existe ninguna justificación para la tortura y que ésta siempre representa la más grave afrenta al sistema democrático y constitucional que disfrutamos.

Un órgano muy relevante de control externo estáestablecido en el Protocolo Facultativo a la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptado el 18 de diciembre de 2002 por la Asamblea General de Naciones Unidas y que entró en vigor el 22 de junio de 2006, es un instrumento innovador para evitar y reducir los actos de tortura; haciendo hincapié en la prevención combinando organismos internacionales y nacionales. Expresa la justificación de su existencia en la prevención efectiva de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, implicando una labor necesariamente proactiva, de anticipación, a diferencia de la labor reactiva que se produce cuando el daño se ha ocasionado. Para ello, establece la metodología de visitas a los lugares de detención, un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos independientes internacionales y nacionales a todos los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (art. 1 del Protocolo). Las bases de este innovador sistema preventivo que plantea el Protocolo implican independencia, información e interinstitucionalidad. Así, el Subcomité para la Prevención como los Mecanismos Nacionales de prevención deben garantizar su independencia en los mecanismos de designación y remoción, respetando reglas básicas de transparencia en las elecciones, garantizando estabilidad en los cargos y asignando recursos materiales y humanos adecuados y suficientes para un funcionamiento idóneo.

SOBRE LOS AUTORES

( 17 Artículos publicados )

Reciba nuestra newsletter